In den offiziellen Erzählungen klingt es immer ähnlich: Ein Krieg ist notwendig. Ein Krieg ist unausweichlich. Ein Krieg dient dem Schutz von Werten, dem Frieden, der Freiheit, der Demokratie. Doch wer genau soll diese Werte verteidigen? Und noch wichtiger: Wessen Werte sind es überhaupt? Es fällt auf, dass es in modernen Gesellschaften immer wieder dieselben Gruppen sind, die das höchste Opfer bringen sollen – nicht die Elite, nicht die Funktionärsschicht, nicht die oberen Zehntausend, sondern vor allem jene, die sich kaum wehren können: die Unterschicht und die Mittelschicht. Der Krieg ist nicht nur eine geopolitische Auseinandersetzung – er ist Ausdruck eines tief verwurzelten sozialen Ungleichgewichts. Krieg und Klassengesellschaft sind keine zufällige Verbindung, sondern eine wiederkehrende Struktur.

Die Rekrutierten kommen aus Arbeiterfamilien, aus sozialen Brennpunkten, aus finanziell prekären Verhältnissen. Sie kämpfen nicht, weil sie ideologisch überzeugt sind – sondern weil sie keine Alternativen sehen. Wer keine Karrierechancen hat, keine Erbschaften, keine Netzwerke, wird in der Armee plötzlich „gebraucht“. Aus Perspektivlosigkeit wird Pflicht. Aus Abhängigkeit wird „Ehre“. Und währenddessen bleiben die Eliten sicher in Think-Tanks, Verwaltungsräten oder Universitäten. Der Krieg ist ein Blutpreis, den die unteren Klassen zahlen – für Konflikte, die sie nie begonnen haben.

In unserem Beitrag Zivilisation als Wahnsinn haben wir bereits gezeigt, wie tief gestört viele gesellschaftliche Normalitäten sind. Der Krieg ist das radikalste Beispiel dafür: eine Inszenierung von Pflicht, bei der es in Wahrheit um Kontrolle, Selektion und Ressourcen geht. Die Armee wird zur Institution der sozialen Umverteilung – aber nicht von Geld, sondern von Risiko.

Der stille Selektionsmechanismus: Warum Eliten nicht sterben

Ein Blick in die Geschichte zeigt ein wiederkehrendes Muster: Je privilegierter ein Mensch ist, desto weiter entfernt ist er vom Schlachtfeld. Während der Vietnamkrieg tobte, konnten sich gut vernetzte US-Amerikaner durch Studienplätze, Auslandaufenthalte oder „medizinische Gründe“ vor dem Einsatz drücken. Während des Irakkriegs wurden Rekrutierungskampagnen gezielt in sozial benachteiligten Regionen durchgeführt. Und in autoritären Staaten ist es ohnehin kein Geheimnis: Die Generäle schicken Bauern und Arbeiter an die Front, nicht ihre eigenen Kinder.

Doch auch in sogenannten Demokratien ist dieses Muster erkennbar. Es braucht keine offizielle Politik, um die Klassengesellschaft im Krieg sichtbar zu machen – sie ergibt sich ganz natürlich durch Zugang zu Bildung, Geld, Einfluss. Wer kann, schützt sich. Wer nicht kann, dient. Das ist keine Theorie, das ist Soziologie. Und es ist ein Tabu, das kaum jemand anspricht.

Denn würde man offen sagen, dass Krieg auch ein Werkzeug ist, um auf gefährlich groß gewordene Männergruppen aus der Unterschicht Einfluss zu nehmen, würde sich ein Abgrund auftun. Doch genau das ist der Gedanke, der unausgesprochen im Raum steht: zu viele, zu jung, zu wütend. Eine kritische Masse, die leicht radikalisiert werden könnte – also besser beschäftigen, umleiten, „opfern“.

Die Frage ist nicht, ob dieser Mechanismus bewusst geplant ist. Die Frage ist, warum er sich immer wieder reproduziert – stillschweigend, systematisch, wirksam.

Freiheit? Nein. Rekrutierung durch Perspektivlosigkeit

In den Werbespots der Armeen sieht es anders aus. Da geht es um Stolz, Disziplin, Kameradschaft. Doch diese Bilder kaschieren, was im Kern passiert: Die Armee wird zur sozialen Endstation für jene, die von der Gesellschaft vergessen wurden. In den USA gibt es Schulen, in denen das Militär der größte „Arbeitgeber“ im Umkreis ist. In Russland werden junge Männer mit materiellen Versprechungen gelockt. Und in Europa beginnt die Diskussion über Wehrpflicht just in dem Moment, in dem soziale Spannungen und Zukunftsängste zunehmen.

Krieg und Klassengesellschaft treffen sich dort, wo Not auf Propaganda trifft. Dort, wo junge Männer nicht mehr an Aufstieg glauben, aber bereit sind, für etwas zu kämpfen – wenn auch nicht für ihre Interessen. Die große Täuschung liegt darin, dass man ihnen ein höheres Ziel anbietet, das in Wahrheit dem Erhalt einer Ordnung dient, von der sie selbst ausgeschlossen sind.

Wie wir in anderen Artikeln auf Domiversum mehrfach aufgezeigt haben, besteht die größte Manipulation moderner Systeme darin, Alternativlosigkeit als Freiheit zu verkaufen. Genau das passiert im Krieg: Wer keinen Weg sieht, sagt schneller Ja zur Uniform. Nicht aus Patriotismus, sondern aus innerer Resignation.

Der Krieg als Wirtschaftszweig – und die Klassengesellschaft als stiller Profiteur

In kaum einem Bereich zeigt sich die enge Verflechtung von ökonomischer Macht und menschlichem Leid so deutlich wie in der Rüstungsindustrie. Kriege sind nicht nur geopolitische Auseinandersetzungen – sie sind Märkte. Rüstungsunternehmen, Logistikfirmen, private Militärdienstleister: sie alle profitieren von Gewalt. Und wie in jedem System mit ungleicher Machtverteilung gilt auch hier: Die Gewinne gehen nach oben, die Opfer bleiben unten.

Die Soldaten an der Front sind nicht die Anteilseigner der Konzerne. Sie sind die Produktanwender. Die Verbrauchseinheiten. Diejenigen, deren Leben sich in Zahlen auf Risikoabschätzungen und Kosten-Nutzen-Diagrammen wiederfindet. Der Zusammenhang zwischen Krieg und Klassengesellschaft zeigt sich dabei in aller Härte: Die einen finanzieren die Maschinen, die anderen werden von ihnen zerrissen.

Wie in einem Artikel von Oxfam dargestellt, hängen Rüstungsexporte eng mit geopolitischer Einflussnahme zusammen – häufig auf Kosten der Zivilbevölkerung. Doch wer sind die Menschen, die für diese Interessen sterben? Wer steht am Rand der Minenfelder? Wer sitzt in den Panzern, wenn es ernst wird? Es sind nicht die Eliten. Es sind nicht die CEOs. Es sind nicht die Lobbyisten. Es sind junge Männer aus bildungsfernen Schichten, aus strukturschwachen Regionen, ohne Alternativen.

Die psychologische Entmenschlichung der Soldaten

Damit ein Mensch bereit ist, zu töten – oder zu sterben –, muss er psychologisch vorbereitet werden. Diese Vorbereitung beginnt nicht erst in der Kaserne. Sie beginnt viel früher: in einem System, das Leistungsdruck mit Perspektivlosigkeit kombiniert, in einer Gesellschaft, die Stärke mit Gefühlskälte verwechselt und Männlichkeit mit Gewalt gleichsetzt. Wer in der Schule scheitert, im Arbeitsmarkt abgewiesen wird und im Alltag keine Anerkennung findet, wird empfänglicher für Strukturen, die klare Regeln, Hierarchien und eine „neue Identität“ anbieten.

Die Zivilisation als Wahnsinn, wie wir es hier analysiert haben, zeigt sich auch im Umgang mit Männlichkeit. Während junge Männer in zivilen Kontexten immer weniger Orientierung finden, wird ihnen im Militär eine klar definierte Rolle angeboten – stark, wichtig, gebraucht. Doch diese Rolle hat ihren Preis: emotionale Abstumpfung, psychologische Instrumentalisierung, Opferbereitschaft. Wer sich emotional betäuben lässt, wird funktional. Und funktionale Menschen braucht man – besonders im Krieg.

Die Klassengesellschaft im Krieg zeigt sich also nicht nur ökonomisch, sondern auch psychologisch. Die Verletzlichkeit der unteren Schichten wird nicht geschützt, sondern gezielt kanalisiert. In einer Welt, in der Empathie als Schwäche gilt, wird Härte zur Tugend – und damit zur Waffe.

Die Rolle der Medien: Propaganda ohne Uniform

Kein Krieg funktioniert ohne Zustimmung der Bevölkerung. Und diese Zustimmung wird heute nicht mehr mit Plakaten oder Reden erzeugt, sondern über Medien, Algorithmen und Erzählungen. Die mediale Kriegsführung beginnt lange vor dem ersten Schuss: durch das Framing von Gegnern, durch den Aufbau emotionaler Narrative, durch das Wiederholen einfacher Feindbilder. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob die Informationen stimmen – entscheidend ist, ob sie wirken.

Doch wer kontrolliert diese Erzählungen? Wer bestimmt, wann ein „Verteidigungskrieg“ ein „Angriff“ ist? Wer entscheidet, wessen Leben zählt und wessen nicht? Auch hier zeigt sich das Zusammenspiel zwischen Krieg und Klassengesellschaft: Die Inhalte werden von oben gestaltet, die Opfer sind unten. Journalistische Vielfalt wird zur Simulation, sobald alle großen Kanäle dieselben Talking Points wiederholen. Und sobald Kritik pauschal als „unpatriotisch“, „unsensibel“ oder „verräterisch“ gilt, hat sich der Diskurs selbst erledigt.

Wie der Medienkritiker Noam Chomsky seit Jahrzehnten aufzeigt, ist die Lenkung öffentlicher Meinung kein Ausnahmefall, sondern Standard. Besonders in Krisenzeiten. Und sie trifft die bildungsfernen Schichten härter – denn wer weniger Zeit, Ressourcen oder kritisches Training hat, wird schneller zum Gläubigen. Das macht Propaganda zur stillen Waffe im Klassenkrieg.

Wiederholung als Strategie – die Geschichte der Unsichtbaren

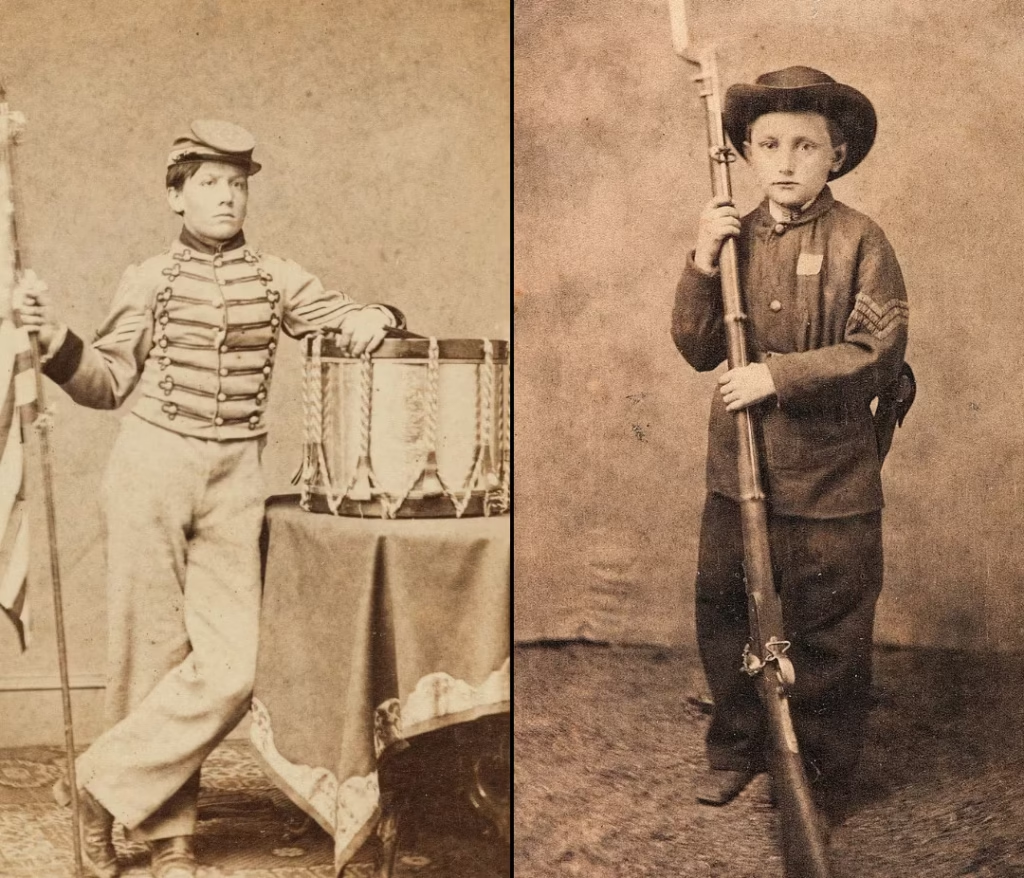

Wir tun gerne so, als wären moderne Gesellschaften aufgeklärter, gerechter, transparenter. Doch ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Krieg und Klassengesellschaft seit Jahrhunderten Hand in Hand gehen. Ob französische Revolution, Napoleon, Erster oder Zweiter Weltkrieg – immer waren es die unteren Klassen, die das Blut vergossen haben. Und immer waren es die oberen, die die Kriege führten – aber nicht führten im Sinne von „durchstanden“, sondern im Sinne von „verordnet“.

Auch heute ist das nicht anders. Nur subtiler. Wer überlebt, wer stirbt, wer befördert wird und wer nie zurückkehrt – das alles lässt sich entlang sozialer Linien erschreckend genau vorhersagen. Und solange sich niemand dagegen ausspricht, bleibt alles wie es ist: die Reichen reden von Sicherheit, die Armen liefern sie.

Fazit: Wer zieht in den Krieg – und für wen?

Wenn ein Staat ruft, antwortet nicht die Elite. Es antwortet die Unterschicht. Es antwortet die Mittelschicht. Es antworten jene, die kein Netzwerk haben, kein Vermögen, keinen „Plan B“. Und während in der Rhetorik von Freiheit, Verantwortung und Heldentum die Ideale beschworen werden, bleibt die Realität kalt: Krieg und Klassengesellschaft gehören zusammen – nicht zufällig, sondern strukturell.

Das Schlachtfeld ist kein Ort der Ehre, sondern ein Ort der Selektion. Nicht nach Tapferkeit, sondern nach Status. Wer zieht in den Krieg? Diejenigen, die entbehrlich erscheinen. Diejenigen, die von einem System ausgeschlossen wurden, das ihnen später erzählt, sie hätten es verteidigt. Die wahre Verteidigung gilt nicht dem Volk – sie gilt der bestehenden Ordnung. Einer Ordnung, die auf Ungleichheit basiert, auf Schweigen, auf funktionaler Armut.

Diese Zusammenhänge sind unbequem. Aber sie sind keine Fantasie. Sie lassen sich belegen, beobachten, analysieren – historisch, soziologisch, psychologisch. Und sie sind erschütternd deutlich in jeder Statistik, in jedem Muster, in jedem Frontbericht. Genau darum ist es Zeit, nicht mehr zu schweigen.

In unserem Artikel Zivilisation als Wahnsinn haben wir bereits aufgezeigt, wie tief gestört unsere Normalität geworden ist. Und dieser Wahnsinn gipfelt im Krieg – einer organisierten, systematisch vorbereiteten Entladung von Ungleichheit. Wer wissen will, wie Manipulation in Friedenszeiten beginnt, sollte hier weiterlesen.

Auch externe Analysen zeigen, dass die Trennung zwischen „Befehlenden“ und „Sterbenden“ heute aktueller ist denn je – ob in Russland, den USA oder Europa. Die Werkzeuge haben sich verändert. Der Mechanismus bleibt derselbe.

Wenn wir also über Frieden sprechen, dürfen wir nicht nur über Diplomatie sprechen. Wir müssen über Macht sprechen. Über Gerechtigkeit. Und über eine Gesellschaft, die aufhört, Menschen systematisch in Uniformen zu stecken, weil sie sie woanders nicht brauchen kann.

Denn solange wir nicht erkennen, wie eng Krieg und Klassengesellschaft miteinander verwoben sind, wird sich nichts ändern. Und der nächste Krieg wird wieder dieselben Opfer fordern – von denselben Schichten.

Und wieder wird es niemanden ganz oben treffen.