Narzissmus – das Wort allein genügt, um Augenbrauen hochgehen zu lassen. Für viele ist es längst ein Synonym für Egoismus, emotionale Kälte und soziale Zerstörungskraft. Doch dieses Bild ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich verkürzt. Denn Narzissmus ist nicht immer toxisch – im Gegenteil: In gesunder Dosis ist er ein zentraler Bestandteil psychischer Gesundheit und persönlicher Entwicklung.

Die Einseitigkeit, mit der Narzissmus heute medial und gesellschaftlich dargestellt wird, verdreht seine eigentliche Funktion. Jeder Mensch braucht ein gesundes Maß an Selbstachtung, Stolz und Selbstbehauptung, um nicht unterzugehen in einer Welt aus Erwartungen, Bewertungen und Vergleichen. Genau das ist die Basis von gesundem Narzissmus – ein Begriff, den unter anderem der Psychoanalytiker Heinz Kohut bereits in den 1970er-Jahren prägte.

Was Narzissmus wirklich ist – und was nicht

In der klinischen Psychologie wird zwischen narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen und der narzisstischen Persönlichkeitsstörung (NPS) unterschieden. Die NPS ist ein seltener Extremfall und umfasst Merkmale wie übersteigerte Großartigkeit, tiefe Empfindlichkeit gegenüber Kritik, Mangel an Empathie und das ständige Bedürfnis nach Bewunderung – wie im DSM-5 nachzulesen ist (Quelle: DSM-5 Manual, APA).

Dem gegenüber steht der gesunde Narzissmus: Menschen mit einem stabilen Selbstwertgefühl, die ihre Fähigkeiten kennen, aber nicht zur Selbsterhöhung auf Kosten anderer greifen. Diese Form des Narzissmus ist sogar wünschenswert – sie schützt vor Ausbeutung, fördert Eigenständigkeit und ermöglicht Erfolg.

Warum Narzissmus nicht immer toxisch ist – sondern sogar notwendig

Wer sich selbst nichts zutraut, wird im Leben selten vorankommen. Die Fähigkeit, sich selbst ernst zu nehmen, die eigene Meinung zu vertreten und für sich einzustehen, ist keine Schwäche, sondern Stärke. Ohne ein gesundes Selbstbild bleiben Talente ungenutzt, Grenzen verschwimmen, und andere Menschen übernehmen die Kontrolle.

Gesunder Narzissmus zeigt sich in vielen Bereichen des Lebens:

- In einer starken, aber nicht überheblichen Präsenz

- Im Mut zur Sichtbarkeit, ohne zur Selbstdarstellung zu verkommen

- In der Fähigkeit, Kritik zuzulassen, ohne daran zu zerbrechen

- In einem realistischen Stolz auf Erfolge, ohne sie aufzublasen

Diese Eigenschaften helfen Menschen nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wer weiß, was er wert ist, muss sich nicht ständig beweisen – und kann auch anderen Raum geben. Narzissmus ist nicht immer toxisch, manchmal ist er der Katalysator für Selbstentwicklung, Abgrenzung und innere Klarheit.

Gesunde Narzissten: Persönlichkeiten, die wir bewundern

Viele der charismatischsten und erfolgreichsten Menschen der Geschichte hatten eindeutig narzisstische Züge – ohne deshalb toxisch zu sein. Im Gegenteil: Ihre gesunde Selbstliebe war oft die Grundlage ihrer Strahlkraft.

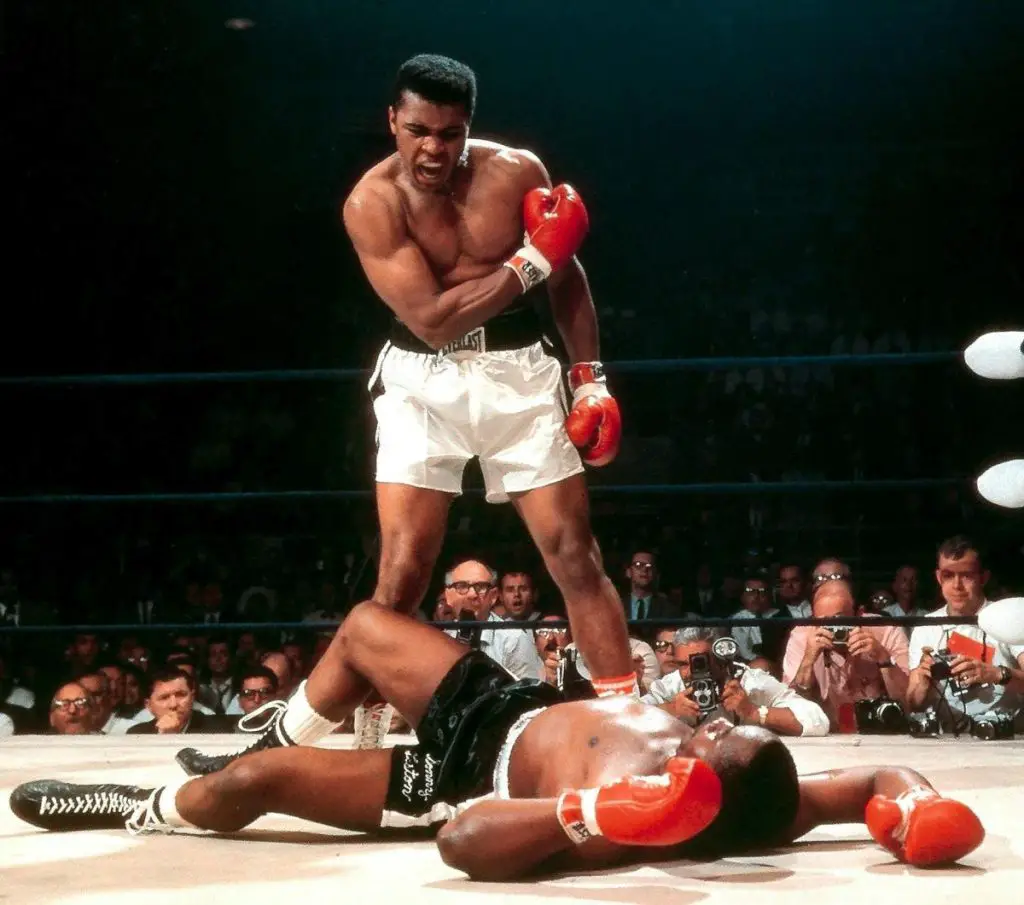

Ein Beispiel: Muhammad Ali. Seine legendäre Aussage „I am the greatest“ war keine Selbstverliebtheit, sondern Ausdruck eines tiefen Glaubens an seine Fähigkeiten. Ali inspirierte Millionen mit seinem Mut, seiner Haltung und seinem Selbstwertgefühl.

Auch Steve Jobs, Mitgründer von Apple, war für seine kompromisslose Vision bekannt. Perfektionistisch, charismatisch, durchsetzungsstark – aber auch jemand, der andere begeisterte und die Welt veränderte.

Lady Gaga wiederum nutzt ihre Inszenierung nicht nur zur Selbstvermarktung, sondern um Menschen Mut zu machen, sich selbst zu akzeptieren. Ihre öffentliche Persona ist Ausdruck eines tiefen Selbstbewusstseins – aber auch einer radikalen Ehrlichkeit.

Und selbst Elon Musk, so kontrovers er sein mag, steht für einen Narzissmus, der nicht zerstört, sondern aufbaut. Seine Ideen sind visionär, seine Selbstsicherheit fast unerschütterlich – doch viele seiner Projekte dienen dem Fortschritt.

In all diesen Fällen zeigt sich: Narzissmus kann schöpferisch, inspirierend und sogar heilend wirken – sofern er sich im Rahmen hält.

Die dunkle Triade – wann Narzissmus gefährlich wird

Natürlich ist Narzissmus nicht per se harmlos. Gefährlich wird er dann, wenn er mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen zusammentrifft, die unter dem Begriff der „dunklen Triade“ zusammengefasst werden: Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie.

Diese Kombination führt oft zu manipulativen, empathielosen und skrupellosen Verhaltensweisen. Menschen mit dieser Struktur nutzen andere aus, übernehmen keine Verantwortung und zerstören oft systematisch das Vertrauen in Beziehungen. Doch dieser pathologische Typus ist nicht die Norm – und sollte nicht als Maßstab für jeden verwendet werden, der sich selbst mag.

Mehr über diese Zusammenhänge findest du übrigens in unserem Beitrag über psychologische Erkenntnisse von Carl Gustav Jung, in dem wir auch den Ursprung solcher innerer Spannungen und Selbstbilder beleuchten.

Wie gesunder Narzissmus entsteht – und warum er so selten ist

Gesunder Narzissmus entsteht nicht einfach von selbst. Er ist das Ergebnis einer stabilen, sicheren Kindheit, in der ein Mensch erlebt hat, dass seine Gefühle, Bedürfnisse und Erfolge gesehen, anerkannt und wertgeschätzt werden. Ein gesundes Selbstwertgefühl wird nicht geboren, sondern erlebt und aufgebaut – vor allem in den ersten Lebensjahren.

Kinder, die bedingungslos geliebt werden, entwickeln in der Regel ein realistisches Bild von sich selbst. Sie müssen sich nicht beweisen, nicht aufdrängen, nicht glänzen. Sie sind einfach – und wissen, dass sie so sein dürfen. Daraus erwächst eine Form von Narzissmus, die nicht zur Selbsterhöhung führt, sondern zur inneren Stabilität.

Doch leider sieht die Realität oft anders aus. Menschen, denen in der Kindheit diese Anerkennung fehlt, entwickeln häufig kompensatorische Muster. Sie brauchen dann Lob, Anerkennung und Aufmerksamkeit von außen – um die innere Leere zu überdecken. Das kann in toxischen Narzissmus kippen – muss es aber nicht.

Der Unterschied zwischen gesundem und krankhaftem Narzissmus liegt nicht im Verhalten – sondern in der Motivation dahinter.

Wie man mit Narzissten umgehen kann – ohne sich zu verlieren

Ein häufiges Thema in Beziehungen ist der Umgang mit Menschen, die starke narzisstische Tendenzen zeigen. Das Problem ist nicht, dass diese Menschen selbstbewusst, erfolgreich oder stolz sind – sondern, wenn sie beginnen, andere zu entwerten, um sich selbst besser zu fühlen.

Wer mit einem solchen Menschen lebt oder arbeitet, muss klare Grenzen ziehen. Der wichtigste Tipp: Lass dich nicht in das Spiel aus Idealisierung und Abwertung hineinziehen. Bleibe bei dir, achte deine Gefühle und erkenne emotionale Manipulation frühzeitig.

Ein guter Anhaltspunkt, um das eigene Verhalten zu reflektieren, ist unser Beitrag über Selbstzerstörung durch falsche Gedanken, in dem du lernst, wann du dich selbst verlierst – und wie du wieder zu dir findest.

Warum Narzissmus oft falsch verstanden wird

In der populären Psychologie wird Narzissmus gerne als Störung abgestempelt. Das hat vor allem mit Medien, Social-Media-Diagnosen und Clickbait zu tun. Jeder, der viel postet, sich selbst liebt oder selbstbewusst auftritt, wird sofort als Narzisst abgestempelt – oft völlig ungerechtfertigt.

Doch diese Pathologisierung führt zu einem Missverständnis: Es suggeriert, dass Selbstliebe, Stolz und Selbstdarstellung etwas Schlechtes seien. Das Gegenteil ist der Fall: In einer Welt, in der Selbstzweifel, Depression und Unsicherheit epidemische Ausmaße angenommen haben, brauchen wir mehr Menschen mit gesundem Narzissmus – nicht weniger.

Wie du Selbstvertrauen entwickelst, ohne egozentrisch zu werden, erfährst du auch in unserem Artikel negative Gedanken loswerden, der dich auf den Weg zu innerer Stärke bringt.

Psychologische Quellen und wissenschaftliche Erkenntnisse

Mehrere Studien belegen inzwischen, dass ein gewisser Grad an Narzissmus mit beruflichem Erfolg, sozialer Beliebtheit und emotionaler Stabilität korreliert. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2018 im Journal of Personality zeigt, dass moderater Narzissmus mit positiven Outcomes verbunden ist – insbesondere in Führungspositionen (Quelle).

Auch in der neueren Forschung wird betont, dass Narzissmus ein Kontinuum ist – kein Schwarz-Weiß-Spektrum. Der Psychologe Scott Barry Kaufman etwa argumentiert, dass „viele narzisstische Merkmale notwendig sind, um kreative, mutige und visionäre Leistungen zu erbringen“.

Fazit: Narzissmus ist nicht immer toxisch – er kann ein Geschenk sein

Wir müssen weg vom eindimensionalen Verständnis. Nicht jeder Narzisst ist toxisch. Nicht jede Selbstliebe ist Arroganz. Und nicht jede Abgrenzung ist Egoismus.

Narzissmus ist nicht immer toxisch – manchmal ist er genau das, was uns aufrichtet, schützt und stärkt. Die Kunst besteht darin, ihn zu erkennen, zu integrieren und zu kultivieren – in einer Form, die nicht trennt, sondern verbindet.

Wenn du lernen willst, wie du dich selbst lieben kannst, ohne andere zu verletzen – und wie du zwischen gesundem Selbstwert und gefährlichem Egoismus unterscheidest – dann bleib bei Domiversum. Denn hier geht es um echte Entwicklung, nicht um schnelle Urteile.