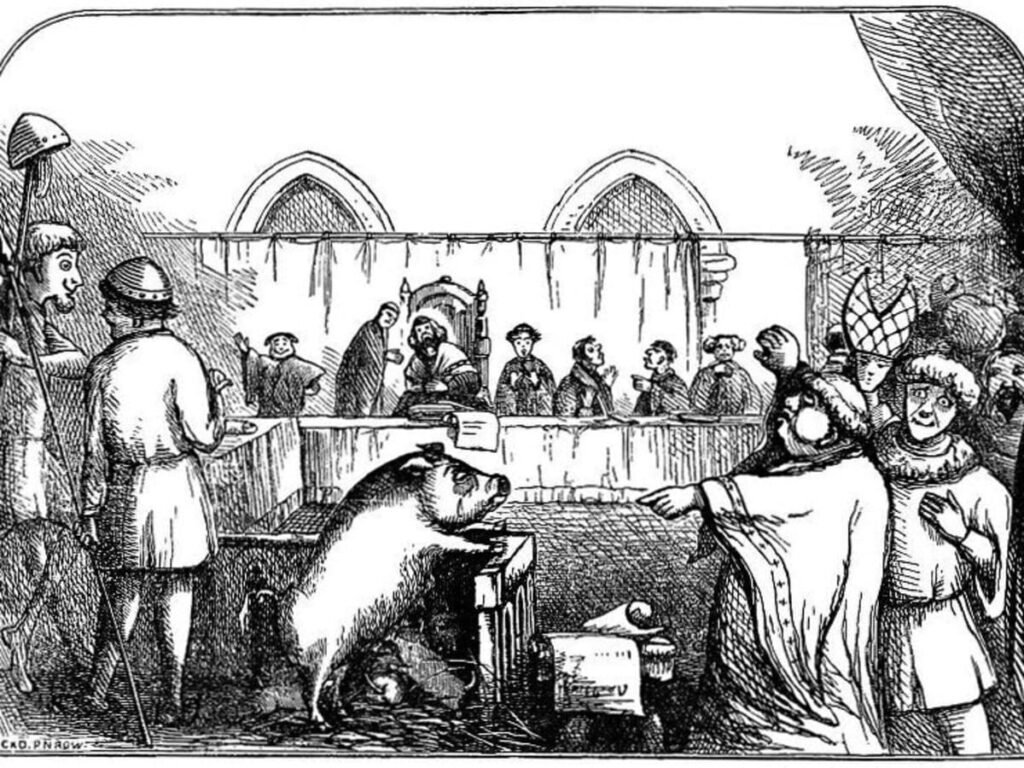

Stell dir vor, du bist ein Richter im 15. Jahrhundert. Du betrittst den Gerichtssaal, ziehst deine Robe zurecht, klopfst mit dem Hammer – und vor dir steht… ein Schwein. Der Angeklagte. Nicht als Symbol. Nicht als Metapher. Sondern buchstäblich: Ein echtes, lebendiges Schwein. Vielleicht in Ketten. Vielleicht mit einem Pflichtverteidiger. Willkommen in der wundersamen Welt der Tiere vor Gericht im Mittelalter.

So absurd es klingt – das ist kein Märchen. Zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert wurden in Europa, besonders in Frankreich, der Schweiz, Italien und im Heiligen Römischen Reich, tatsächlich Gerichtsverfahren gegen Tiere geführt. Nicht in sinnbildlicher Weise – sondern mit Anklageschriften, Beweisführung, Verteidigung, Urteil und gelegentlich sogar mit Todesstrafe.

Wenn der Esel zum Angeklagten wurde

Die Prozesse gegen Tiere waren kein Ausrutscher oder Einzelfall. Es handelte sich um eine gesellschaftlich akzeptierte Praxis, in der Tiere als moralisch oder rechtlich verantwortliche Wesen behandelt wurden – zumindest in bestimmten Fällen. Besonders häufig betroffen: Schweine, Ratten, Stiere, Hunde und gelegentlich auch Heuschrecken oder Maikäfer.

In einem besonders gut dokumentierten Fall aus dem Jahr 1386 in Falaise (Normandie) wurde ein Schwein angeklagt, ein Kind schwer verletzt und getötet zu haben. Das Tier wurde öffentlich vor Gericht gestellt, verurteilt und gehängt. Es trug – und das ist kein Scherz – Menschenkleidung während der Hinrichtung. Die ganze Stadt war eingeladen. Eine frühmittelalterliche Mischung aus Rechtsprechung und Theater, gewürzt mit einer Prise religiöser Symbolik.

Wer sich fragt, warum man Tiere überhaupt anklagte, findet Antworten im damaligen Rechtsverständnis, das stark religiös geprägt war. Viele Tiere galten nicht nur als Besitz, sondern als Teil der göttlichen Ordnung – und konnten daher auch „sündigen“. Wenn ein Tier ein Kind tötete, war das nicht einfach ein Unfall, sondern ein moralischer Verstoß. In der Enzyklopädie des Mittelalters wird das Phänomen detailliert als Teil der mittelalterlichen Rechtsgeschichte eingeordnet.

Mit dem Anwalt auf die Anklagebank

So bizarr es klingt: Tiere bekamen teilweise sogar Verteidiger – in der Regel Juristen, die das Mandat übernahmen, das Tier „zu vertreten“. Die Rolle des Verteidigers war keine Farce, sondern wurde ernst genommen. Es wurde argumentiert, das Tier habe aus Notwehr gehandelt, sei provoziert worden oder habe aus Instinkt gehandelt und könne daher nicht bestraft werden.

In einem Fall aus dem Jahr 1750 verteidigte ein französischer Anwalt erfolgreich eine Gruppe von Maulwürfen, die ein Klosterfeld verwüstet hatten. Sein Argument: Die Tiere seien Gottes Geschöpfe und hätten keinen Ort zum Ausweichen, da der Mensch ihnen den Lebensraum geraubt habe. Das Verfahren wurde eingestellt. Der Fall zeigt deutlich, wie ernst man die Tiere vor Gericht im Mittelalter nahm – und wie sehr Recht, Religion und Naturverständnis miteinander verschmolzen.

Die Verbindung von Religion und Recht wird auch in unserem Artikel „Warum Intelligenz heute ein Nachteil ist und Dummheit belohnt wird“ aufgegriffen, in dem wir analysieren, wie gesellschaftliche Normen sich selbst absichern – auch wenn sie irrational sind. Die Tierprozesse zeigen dieses Phänomen auf eindrückliche Weise.

Kirchengerichte gegen Heuschrecken

Es waren nicht nur Einzeltiere, die vor Gericht gezerrt wurden. Auch Insektenkolonien und Nagetierhorden wurden verklagt – und zwar nicht nur vor weltlichen Gerichten, sondern auch vor kirchlichen. In der Stadt Autun im Burgund wurden im Jahr 1510 beispielsweise Ratten angeklagt, weil sie die Ernte zerstört hatten. Die Tiere wurden zur Anhörung vorgeladen und bekamen sogar einen rechtlichen Vertreter.

Als die Ratten der Vorladung nicht folgten (man staune!), beantragte der Anwalt einen neuen Termin – mit dem Argument, dass seine Mandanten aufgrund der Anwesenheit von Katzen nicht gefahrlos reisen konnten. Der Antrag wurde bewilligt. Ein Fall, den man heute kaum glauben würde, wenn er nicht tatsächlich in den historischen Gerichtsakten dokumentiert wäre.

Noch kurioser: Es gab Fälle, in denen Heuschrecken oder Regenwürmer exkommuniziert wurden – eine Maßnahme des kirchlichen Rechts. In solchen Prozessen wurden Gebete, Segnungen und Flüche ausgesprochen, um die Tiere zu „verdammen“ oder zu „verweisen“. Man war überzeugt, dass diese Riten Wirkung zeigen würden – nicht nur spirituell, sondern auch ökologisch. In gewisser Weise ist das ein Vorläufer des magischen Denkens in modernen Ritualen, wie wir es z. B. auch in unserem Beitrag über Barfußlaufen und Erdung analysieren.

Gerichtliche Differenzierung: Wildtiere vs. Haustiere

Interessant ist, dass nicht alle Tiere gleich behandelt wurden. Wildtiere galten oft als Werkzeuge Gottes oder des Teufels – je nach Auslegung – und waren eher Gegenstand kirchlicher Verfahren. Haustiere, insbesondere Nutztiere wie Schweine und Kühe, wurden häufiger vor weltliche Gerichte gestellt. Das ergibt durchaus Sinn, wenn man bedenkt, dass sie Teil des menschlichen Lebensraums waren und daher auch mit menschlichen Gesetzen in Kontakt kamen.

Man unterschied zudem zwischen „willentlicher Tat“ und „unabsichtlichem Verhalten“. Wenn ein Hund jemanden in Notwehr biss, wurde dies anders gewertet als ein „aggressiver Angriff“. Diese Differenzierung erinnert entfernt an moderne Rechtsprinzipien wie Schuld und Absicht – ein interessantes Beispiel für den kulturellen Ursprung unserer heutigen Strafrechtssysteme.

Die große Frage: War das alles ernst gemeint?

Hier scheiden sich die Geister. Manche Historiker argumentieren, dass die Prozesse eher symbolischen Charakter hatten – ähnlich einer öffentlichen Zeremonie zur Wiederherstellung der göttlichen Ordnung. Andere glauben, dass viele Verfahren tatsächlich juristisch ernst genommen wurden. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich dazwischen: Es war eine Mischung aus Recht, Religion, sozialer Kontrolle – und vielleicht auch ein wenig Theater.

Auch das ist typisch für viele Praktiken des Mittelalters, wie wir in unserem Beitrag „Waren die Götter Außerirdische?“ zeigen. Zwischen Glaube, Ritual und Macht liegen oft nur wenige Zentimeter Abstand. Und in genau diesem Raum fanden die Tiere vor Gericht im Mittelalter ihren Platz.

Von toten Fischen und freigesprochenen Eseln

Je tiefer man in die Archive eintaucht, desto absurder – oder faszinierender – wird die Welt der Tiere vor Gericht im Mittelalter. Neben Schweinen, Ratten und Heuschrecken gibt es überlieferte Prozesse gegen Hunde, die angeblich den Teufel im Dorf verbreitet haben, gegen Fische, die sich angeblich „unangemessen vermehrt“ hätten, und gegen Esel, die ungewollt Zeugen oder sogar Opfer wurden – nicht selten aber auch freigesprochen wurden. Ja, du hast richtig gelesen: Manchmal ging das Tier als moralischer Sieger vom Platz.

Ein Beispiel ist ein Fall aus dem französischen Ort Savigny im 18. Jahrhundert: Ein Esel wurde beschuldigt, an „obszönen Handlungen“ beteiligt gewesen zu sein. Das Tier wurde jedoch entlastet – mehrere Anwohner erklärten unter Eid, dass der Esel „von sehr gutem Charakter“ sei. Die Schuld wurde dem menschlichen Täter zugesprochen. Es mag bizarr klingen, aber es zeigt, dass in der Logik der damaligen Gesellschaft moralische Integrität auch Tieren zugesprochen werden konnte.

Tiere vor Gericht im Mittelalter als Spiegel der Zeit

So seltsam uns diese Vorgänge heute erscheinen mögen – sie sind ein faszinierender Spiegel ihrer Zeit. Die Prozesse verbinden Glaubensvorstellungen, Rechtsverständnis, soziale Kontrolle und symbolische Reinigung. In einer Welt, in der Natur, Mensch und Gott noch untrennbar miteinander verbunden galten, war es nur logisch, dass auch Tiere für ihre Taten verantwortlich gemacht wurden – denn sie waren Teil des moralischen Universums.

Wie stark dieses Bedürfnis nach Ordnung auch heute noch wirkt, zeigt sich an modernen Ersatzhandlungen: Das Bedürfnis, „Schuldige“ zu finden, hat sich nie abgeschafft – es hat nur neue Formen angenommen. Wir erleben heute mediale Shitstorms, symbolische Cancel-Kultur und digitale Verurteilungen mit ähnlicher sozialer Funktion: Ordnung muss wiederhergestellt werden – nicht durch Verständnis, sondern durch Ausschluss. Ein Gedanke, der sich auch im Artikel „Echte Aufmerksamkeit – Warum sie so selten geworden ist“ wiederfindet.

Der langsame Niedergang der tierischen Prozesse

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts verschwanden die Tiere vor Gericht im Mittelalter allmählich. Mit der Aufklärung, der Säkularisierung und dem Aufstieg der Naturwissenschaften veränderte sich das Verständnis von Tieren grundlegend. Tiere wurden zunehmend als triebgesteuerte Wesen oder mechanistische Organismen verstanden – nicht als moralische Akteure. Das Rechtssystem modernisierte sich, der Einfluss der Kirche schwand, und die juristische Welt der Tierprozesse verlor ihre Legitimation.

Doch der endgültige Bruch kam nicht abrupt. Noch 1906 berichtet der französische Historiker E. P. Evans in seinem Werk “The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals” von über 200 dokumentierten Tierprozessen. Diese Sammlung bildet bis heute eine der wichtigsten Quellen für das Verständnis dieses Phänomens. Und sie zeigt: Der Übergang zur modernen Rationalität war ein schleichender Prozess – einer, der mit viel Widerstand, Symbolkraft und Theatralik durchlebt wurde.

Für alle, die tiefer einsteigen wollen, lohnt sich ein Blick in dieses Werk – oder auf moderne Analysen, z. B. bei der Max-Planck-Gesellschaft, die sich mit der Rechtsentwicklung seit dem Mittelalter beschäftigt.

Gibt es moderne Parallelen?

Es wäre zu einfach, über die Tierprozesse zu lachen und sie als reine Skurrilität abzutun. Denn auch heute neigen Menschen dazu, nicht-menschliche Akteure moralisch zu bewerten: autonome Fahrzeuge, Algorithmen, Viren – all das wird in Medien und Alltag mit menschlichen Eigenschaften belegt. Wir sprechen von „bösen Maschinen“, „intelligenten Viren“ oder „verantwortungslosen Algorithmen“. Der Reflex, Verantwortung zu personalisieren, ist nach wie vor tief verankert.

In gewisser Weise leben die Tiere vor Gericht im Mittelalter heute weiter – in digitaler, technisierter, aber nicht minder irrationaler Form. Sie offenbaren, wie sehr Gesellschaften sich über Schuld und Ordnung strukturieren. Und wie nötig es ist, sich selbst dabei zu beobachten.

Vom lächerlichen Prozess zum anthropologischen Lehrstück

Letztlich sind die Tierprozesse ein anthropologisches Lehrstück. Sie zeigen uns, wie der Mensch mit Angst, Chaos und Kontrollverlust umgeht: Er erschafft Rituale, Symbole, Schuldige. Und in einer Welt ohne klares Verständnis von Biologie, Evolution oder Ethologie war es vielleicht gar nicht so unsinnig, dem Schwein ein Verfahren zu geben – weil man glaubte, dass Gerechtigkeit universal sei. Und dazu gehörten nun mal auch Tiere. Tiere vor Gericht im Mittelalter

Genau hier liegt die eigentliche Tiefe dieses skurrilen Themas. Es ist leicht, sich über den „mittelalterlichen Aberglauben“ zu amüsieren. Aber schwieriger – und spannender – ist es, zu erkennen, wie moderne Gesellschaften auf ähnliche Weise mit Unsicherheit umgehen. Die Formen ändern sich, das Bedürfnis bleibt.

Mehr zum Umgang mit gesellschaftlichen Widersprüchen und Projektionen findest du übrigens in unserem Beitrag über psychologische Effekte von Parteiverboten, wo wir zeigen, wie irrational rationale Systeme oft agieren.

Fazit: Von Ratten mit Anwalt zu Algorithmen mit Moral

Tiere vor Gericht im Mittelalter sind nicht bloß ein bizarres Kapitel der Rechtsgeschichte. Sie sind ein Fenster in das Seelenleben einer Zeit, in der Schuld, Ordnung und Gerechtigkeit noch eine andere Bedeutung hatten – aber denselben Ursprung wie heute: die tiefe menschliche Sehnsucht nach Sinn. In der Exkommunikation von Heuschrecken, der Hinrichtung von Schweinen oder der Verteidigung von Eseln erkennen wir weniger das Tier als vielmehr uns selbst.

Die Prozesse waren absurd – ja. Aber sie waren auch logisch im Rahmen einer Welt, die Sinn suchte. Und genau deshalb lohnt sich der Blick zurück: nicht, um zu lachen, sondern um zu verstehen. Denn auch heute gilt: Wenn die Welt unverständlich wird, sucht der Mensch nach Schuld – manchmal eben auch im Stall.