Einleitung: Wenn spätere Technologien frühere Missionen überholen

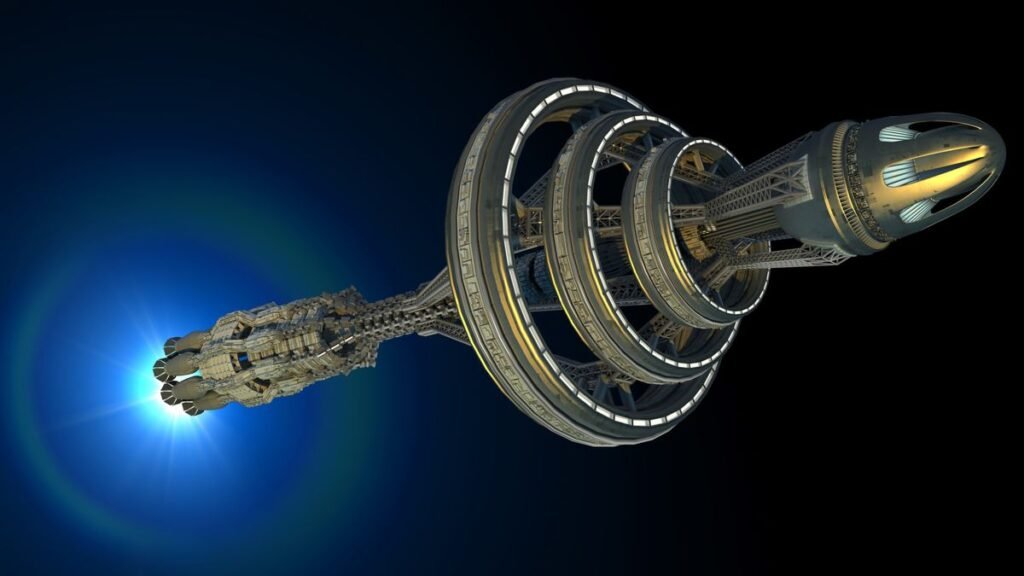

Wir leben in einer Zeit, in der technologischer Fortschritt nicht mehr linear verläuft – sondern exponentiell. Was gestern noch Science-Fiction war, ist heute Laborrealität, und was heute noch in den Kinderschuhen steckt, kann morgen unsere gesamte Zivilisation verändern. Vor diesem Hintergrund stellt sich eine faszinierende und zugleich verstörende Frage: Wann lohnt es sich überhaupt, eine interstellare Mission zu starten – wenn man weiß, dass spätere Technologien heutige übertreffen werden?

Hier setzt die sogenannte Wait Equation an – ein Konzept, das Raumfahrt, Philosophie und Zukunftsforschung miteinander verbindet. Es beschreibt das strategische Dilemma, ob und wann es sinnvoll ist, ein Raumschiff oder eine Siedlungstechnologie loszuschicken, wenn man gleichzeitig davon ausgehen muss, dass in naher Zukunft leistungsfähigere Systeme verfügbar sein werden, die das vorher gestartete Projekt schlicht überholen.

Die Wait Equation ist weit mehr als ein technisches Gedankenspiel. Sie ist ein Spiegel unserer Zeit – und wirft grundlegende Fragen über Fortschritt, Geduld, Entscheidungslogik und unser Verhältnis zur Zukunft auf.

Mehr zur kritischen Auseinandersetzung mit Fortschrittsgläubigkeit und Technologieglorifizierung findest du in unserem Artikel Künstliche Intelligenz in der Medizin – besser als der Arzt?, sowie in unserem Beitrag über Zynismus vs. New-Age-Spiritualität, wo wir die beiden Extreme moderner Denkstile analysieren.

Die Wait Equation – was sie ist, woher sie kommt und warum sie uns betrifft

Was genau ist die Wait Equation?

Die Wait Equation (auch bekannt als Interstellar Wait Equation oder Wait Paradox) beschreibt eine rationale Überlegung: Wenn technologische Entwicklung schnell genug voranschreitet, ist es sinnvoll, mit dem Start einer Raumfahrtmission zu warten, bis eine effizientere Technologie verfügbar ist. Denn ein später gestartetes Raumschiff könnte das frühere überholen – und trotz späterem Start früher ankommen.

Die Gleichung basiert auf mehreren Annahmen:

- Die Reisegeschwindigkeit von Raumfahrzeugen wird sich über die Zeit hinweg steigern.

- Die technologische Entwicklung verläuft mindestens linear, tendenziell aber exponentiell.

- Die Ressourcen (z. B. Energie, Materialien, Personal) für interstellare Missionen sind begrenzt – und sollten effizient genutzt werden.

Diese Überlegungen führen zu einer paradoxen, aber logischen Schlussfolgerung: Das früh losgeschickte Raumschiff ist unter Umständen nicht das erste, das ankommt.

Das Dilemma der frühen Mission

Nehmen wir ein konkretes Beispiel:

- Im Jahr 2025 startet ein Raumschiff zu Proxima Centauri. Flugzeit: 10.000 Jahre.

- Im Jahr 2125 wird ein neues Antriebssystem entwickelt. Das neue Raumschiff schafft dieselbe Strecke in nur 800 Jahren.

- Ergebnis: Das spätere Raumschiff überholt das frühere, obwohl es 700 Jahre später gestartet ist.

Diese Konstellation hat zur Folge, dass das erste Raumschiff verschwendete Ressourcen darstellt – rein rational betrachtet. Im schlimmsten Fall blockiert es sogar den Start späterer, effizienterer Missionen.

Reale Anwendungen: Satelliten und Raumsonden

Die Wait Equation ist kein rein hypothetisches Szenario. Sie wurde in der Raumfahrtpraxis bereits implizit bestätigt:

Beispiel 1: Voyager vs. Breakthrough Starshot

Die Voyager-Sonden, 1977 gestartet, sind die am weitesten gereisten von Menschen gebauten Objekte. Sie benötigen aber Zehntausende von Jahren, um überhaupt die Nähe anderer Sterne zu erreichen.

Das Projekt Breakthrough Starshot, initiiert von Stephen Hawking und Yuri Milner, verfolgt hingegen die Idee, Mini-Sonden mit Lichtsegel-Technologie in Richtung Alpha Centauri zu schicken – mit bis zu 20 % der Lichtgeschwindigkeit. Startet dieses Projekt 2070, würden die Sonden ihr Ziel bereits im 22. Jahrhundert erreichen – und die Voyager-Sonden um Jahrtausende überholen.

Mehr Infos zu Breakthrough Starshot findest du hier.

Beispiel 2: Beobachtungssatelliten und Messinstrumente

Viele frühe Satelliten (z. B. Wettersatelliten oder Spionageplattformen) lieferten nur begrenzte Auflösungen und mussten aufwendig gesteuert werden. Bereits wenige Jahrzehnte später konnte man bessere Satelliten billiger, schneller und effizienter starten – teilweise so schnell, dass sich die vorherige Mission „nicht mehr gelohnt“ hat.

Auch hier wirkt das Prinzip der Wait Equation – ganz konkret im Hinblick auf Kosten-Nutzen-Abwägung und Technologielebenszyklen.

Warum betrifft uns die Wait Equation auch außerhalb der Raumfahrt?

Das wirklich Spannende an der Wait Equation ist nicht nur ihr interstellarer Kontext. Sie ist ein allgemeines Meta-Prinzip technologischer Strategie.

Sie wirkt auch in diesen Bereichen:

- Medizin: Soll man jetzt eine riskante Therapie beginnen, oder auf bessere Heilmethoden warten?

- Künstliche Intelligenz: Investiert man in heutige Systeme – oder wartet man, bis sie sich selbst verbessern?

- Infrastruktur: Baut man heute eine Solarstraße – oder wartet man auf effizientere Speichertechnologien?

- Investitionen: Steigt man in heute teure Technik ein – oder in drei Jahren in verbesserte und billigere Versionen?

Diese Fragen führen zu einem tiefgreifenden, oft übersehenen Problem: Wer immer wartet, startet nie. Wer zu früh startet, wird überholt. Die Wait Equation stellt also auch ethische und psychologische Fragen, etwa nach Geduld, Risiko und Entscheidungsfähigkeit in komplexen Systemen.

Warum die Wait Equation unsere Weltsicht herausfordert

Die Wait Equation zwingt uns, unser Verständnis von Fortschritt neu zu denken. Sie sagt: Nicht alles, was man tun kann, sollte man sofort tun. Das widerspricht dem typisch westlichen Fortschrittsdenken – dem Drang, immer der Erste zu sein, um jeden Preis. Es geht um strategisches Zögern, nicht aus Angst, sondern aus Weitsicht.

Gleichzeitig zeigt sie die Absurdität blinder Technologiegläubigkeit: Wenn wir ständig auf den nächsten Durchbruch warten, handeln wir nie. Aber wenn wir zu früh handeln, verschwenden wir Ressourcen.

Dieser Widerspruch ist philosophisch hochspannend – und hochaktuell. Weiterführende Denkanstöße dazu findest du auch im Domiversum-Beitrag Warum das Ich eine Illusion ist, wo ähnliche Paradoxien im Denken thematisiert werden.

Die Wait Equation als strategischer Kompass für Zukunftsentscheidungen

Warum die Wait Equation mehr ist als ein Raumfahrt-Phänomen

Die Wait Equation wirkt weit über die Raumfahrt hinaus. Sie beschreibt ein universelles Muster in Zeiten disruptiver Innovation. In einer Welt, in der Technologien sich innerhalb weniger Jahre selbst überholen, wird die Entscheidung, etwas jetzt zu tun, zur strategischen Wette gegen die Zukunft.

Besonders deutlich wird das bei Technologien, deren Entwicklung exponentiell verläuft – etwa:

- Künstliche Intelligenz

- Biotechnologie & Gentechnik

- Robotik & Automation

- Erneuerbare Energien & Speichertechnologie

- Quantencomputing

Diese Bereiche verändern sich so schnell, dass eine Investition heute schon morgen veraltet sein kann – oder eben nie den erhofften Impact erreicht. Die Wait Equation sagt: Warte, wenn der Fortschritt schneller ist als dein Handeln.

Die Wait Equation und künstliche Intelligenz

In der Welt der künstlichen Intelligenz zeigt sich die Wait Equation besonders deutlich. Unternehmen und Staaten stehen vor einer Dilemma-Frage: Soll man jetzt in heutige KI-Modelle investieren – oder abwarten, bis sie mächtiger, sicherer oder ethisch stabiler sind?

Wenn man heute Milliarden in ein Sprachmodell steckt, das in zwei Jahren durch ein Open-Source-Modell übertroffen wird, war die frühe Investition strategisch falsch. Wer allerdings zu lange wartet, verliert den Anschluss – das ewige Spiel zwischen Risiko und Relevanz.

Mehr dazu findest du in unserem Beitrag Künstliche Intelligenz in der Medizin – präziser als der Arzt?, in dem wir ähnliche Fragen aufwerfen: Wann vertraut man der Maschine – und wann lieber noch nicht?

Die ethische Komponente der Wait Equation

Die Wait Equation hat auch eine moralische Dimension. Sie stellt die Frage: Darf man heute Entscheidungen treffen, die künftige, bessere Alternativen verhindern oder verzögern?

Beispiel: Wenn man heute eine milliardenteure Mars-Mission startet, obwohl absehbar ist, dass in 50 Jahren eine schnellere, sichere und nachhaltigere Lösung möglich wäre – ist das verantwortungsvoll? Oder arrogant? Oder schlicht kurzsichtig?

In einer Welt, in der Entscheidungen Auswirkungen über Generationen haben, wird die Wait Equation zu einem ethischen Prüfstein. Sie zwingt uns zu fragen: Dienen unsere Handlungen heute wirklich dem langfristigen Ziel – oder nur unserer Ungeduld?

Gesellschaft und der kollektive Wartemodus

Die Wait Equation lässt sich auch auf gesellschaftliches Verhalten übertragen. Viele Menschen erkennen, dass große Veränderungen möglich wären – aber sie warten auf den richtigen Moment:

- „Ich warte mit dem Umstieg auf Solarenergie, bis es billiger wird.“

- „Ich warte mit dem Auswandern, bis die Welt sicherer ist.“

- „Ich warte mit dem Kinderkriegen, bis ich mich bereit fühle.“

Diese Form der kollektiven Passivität ist rational begründbar – aber sie führt zu einem Zustand, in dem niemand mehr handelt, weil alle auf bessere Bedingungen warten. Die Wait Equation beschreibt hier nicht nur ein physikalisches oder technologisches Modell – sondern auch eine mentale Haltung.

Fazit: Die Wait Equation – und was wir daraus lernen sollten

Die Wait Equation zwingt uns, Verantwortung zu übernehmen – nicht nur für unsere Handlungen, sondern auch für unser Nicht-Handeln. Sie zeigt uns, dass es Situationen gibt, in denen Warten die beste Option ist – strategisch, technologisch, ethisch. Aber sie mahnt auch zur Balance: Wer immer wartet, verpasst den Moment, an dem Handeln notwendig wird.

Die Wait Equation ist mehr als ein theoretisches Konstrukt. Sie ist ein Werkzeug zur Reflexion. Ein Kompass für Entscheidungsträger. Und ein Spiegel für jeden Einzelnen, der sich fragt: Handle ich aus Überzeugung – oder aus Ungeduld?

Mehr zu strategischem Denken, technologischem Wandel und alternativen Perspektiven auf Zukunft und Fortschritt findest du auch in:

- Was kam zuerst – das Huhn oder das Ei?

- Warum Auswandern mehr ist als ein geografischer Wechsel

- Heilpflanzen als Technologie der Natur

- Externer Link zur Breakthrough-Initiative

- Externer Link zu NASA’s interstellar planning paper (PDF)